Esta es la última crónica de la serie de textos sobre la muerte escritos por nuestro periodista Daniel Santa I.

Mientras tanto, en la fría mañana del 11 de noviembre, Luis Fernando Vargas desocupa una de las tres mil tumbas del Cementerio Parroquial de Rionegro. Caía sobre los tejados una llovizna menuda de ocho de la mañana, al tiempo que la blanca superficie del mausoleo del general José María Córdova brillaba desde la colina más alta de la ciudad. El mundo transcurría con la misma naturalidad que todos los sábados invernales de noviembre. Los borrachos dormían aún sobre los trechos secos de las aceras, enmarañados en girones de pestilencia y en la resaca de los triunfos de la vieja juventud. Se precipitaba por las avenidas una hilera de vehículos humeantes con sus bocinas de tedio y sus motores a toda marcha, como si quisieran llegar pronto al final del último día de trabajo de la semana. A las tabernas recién abiertas, por cuyas puertas se escapaba un olor entremezclado de orines y detergente, entraban los viejos de cabello húmedo con su puntualidad monástica y empavonados de colonias baratas. No había niños marchando uniformados a la escuela porque era sábado, uno de esos sábados de debilidad matutina en que la gente sale a la calle para que el frío le sacuda el sueño del que no quiere despertar. Nada excepcional sucedía en la ciudad Santiago de Arma, excepto la exhumación de los restos de Evaristo Villa después de cuatro años de clausura en la tumba 673.

La primera vez que vi a Luis Fernando estaba destrozando a martillazos las estacas podridas del último ataúd exhumado. Llevaba una camiseta verde-agua con una estampilla de la Parroquia Central de San Nicolás bordada a todo color a la altura del corazón, una sudadera oscura con el escudo del Atlético Nacional y unas botas La Macha. Es un hombre pequeño de brazos gruesos y menudos. En su perfil se advierte un afeitado pulido y un par de arrugas pueblan su cuello. En sus manos lleva tres anillos de plata, un reloj de plástico negro y cuatro manillas de colores fosforescentes que le dan cierto aire de falsa juventud. Estaba despedazando las bisagras de metal carcomido al frente del mausoleo de mármol del humanista Baldomero Sanín Cano, muerto en 1957. El eco de los metales tronaba contra las paredes de las criptas bajo un cielo de pesados nubarrones. Fernando prefiere el silencio. El aire de quietud de su rostro y su actitud de reserva fueron cediendo con el paso de las preguntas. Hay que arrebatarle las palabras como si se estuviera pescando en aguas oscuras, pero una vez entra en confianza da la impresión de no ser un hombre tan misterioso como aparenta. Fernando rasga la tela del ataúd, separa el visor, rompe las tablas que parecen más bien trozos dispersos de húmedo cartón y recoge con las manos desnudas los últimos vestigios del cuerpo; unos restos semejantes a tierra arenosa y amarilla desperdigada por todo el ámbito. Todo eso lo pone no con poco esfuerzo dentro de una estopa que recogerá el carro de desechos biológicos el viernes de la próxima semana.

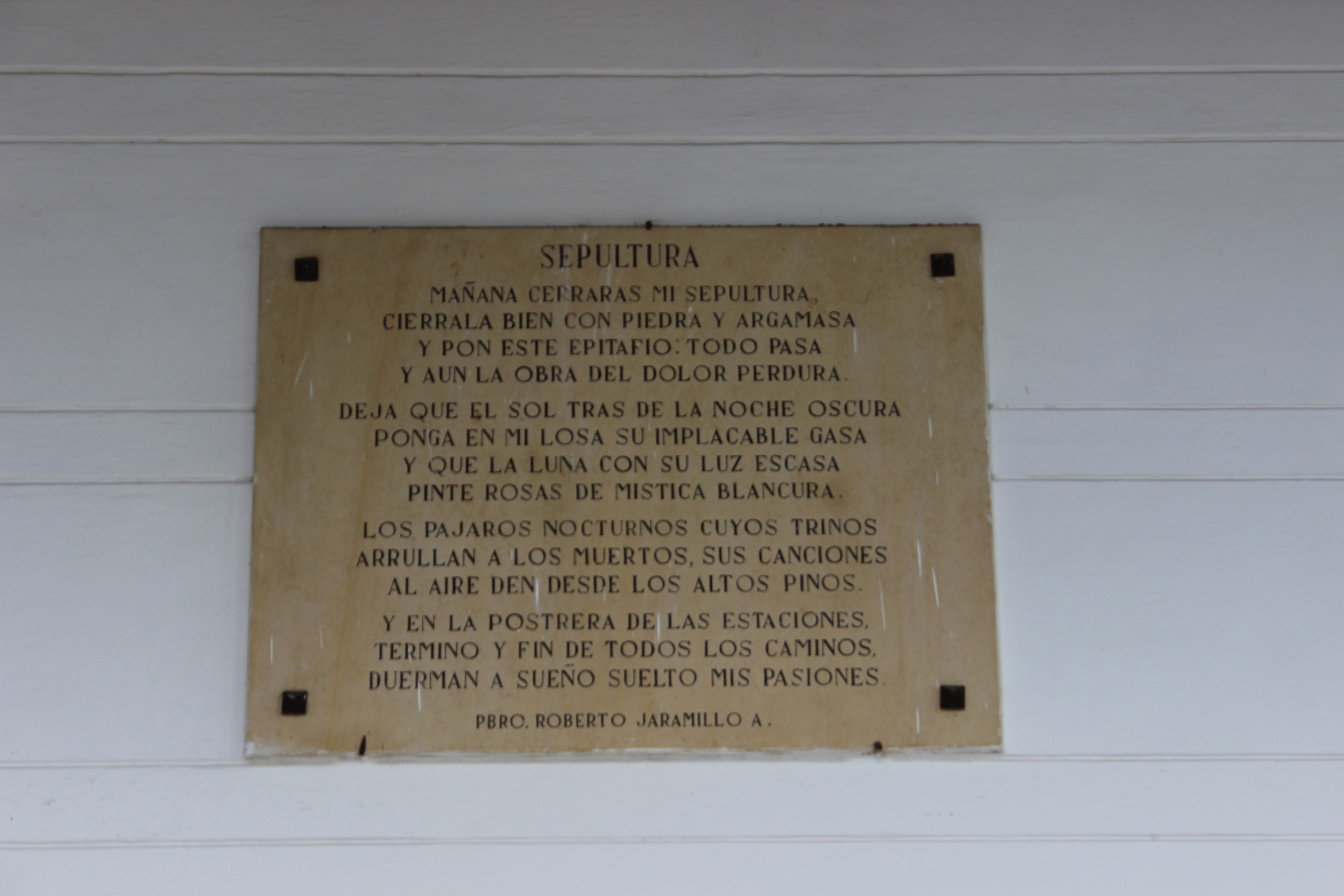

En una placa de piedra en la entrada monumental del cementerio, y como emblema de falso consuelo, está tallado el versículo del libro de Apocalipsis que dice: “Dichosos los difuntos que mueren en el Señor”. A Fernando no lo inquietan la inscripción bíblica sobre la muerte, ni el soneto a la Sepultura del Pbro. Roberto Jaramillo instalado a un costado de la capilla, ni las historias de espantos, ni los muertos, sino la muerte misma, la que vendrá también por él para que lo entierre “uno más verraco que yo”. “Lo bueno de la muerte es que no escoge”, dice con la certeza que le da el hecho de haber enterrado por lo menos 14.500 cuerpos en sus primeros 27 años de sepulturero. “Muertos es lo que he enterrado”. No sabe hacer otra cosa porque fue el único oficio que aprendió, el único desde la mañana definitiva del 4 de diciembre de 1988, cuando su amigo, el antiguo sepulturero, “me prestó el palustre para echarle el cementico a la tumba 961, y se me caía porque yo no sabía nada de eso”. Han pasado por sus manos políticos, generales y sacerdotes. En el 2004 enterró a su padre, Luis Evelio Vargas García, en la tumba 2417, tras morir a los 59 años de edad. Antes, en el 2002, enterró a su hermano José Albeiro Vargas, en la tumba 1062, asesinado a los 23. “Siempre le da a uno tembladera pero fui capaz”. Cómo no habría de serlo si “un día enterré diez”; seis familiares que murieron en un accidente de tránsito y cuatro particulares. “En la época de la violencia llegué a enterrar tacadas de trece en un día. Puros NNs”. Esa ha sido la ignorada rutina de Fernando desde hace 27 años, de ocho de la mañana a seis de la tarde, siempre esperando a los nuevos difuntos para enterrarlos en fosas antiguas o, por el contrario, aguardando que el tiempo haga lo suyo en los viejos difuntos para pasarlos a un osario distinto. Es un oficio de pocos y por eso solo hay uno por municipio, porque a los vivos se les ocurre olvidar a su multitud de muertos mientras que Fernando, completamente solo, se va ocupando de ellos uno por uno.

Una pareja de esposos recita el Dios te salve mientras camina de gancho por los corredores del cementerio. Otro sujeto solitario de gafas oscuras, trepado en una escalera de madera, apoya su frente sobre una lápida del quinto nivel y susurra una oración entre dientes. Desgrana su escapulario. Golpea tres veces y se hecha la bendición. Otra anciana de gran envergadura prepara las flores para la tumba de su hijo. Los pájaros juguetean en su vuelo de ráfaga entre los arbustos. Con las embestidas del viento los frutos del pomo van dejando una alfombra roja sobre el engramado. Un Cristo de yeso extiende sus brazos ya verdes por el musgo. Otro resurrecto alza el suyo al cielo bajo la cúpula azul de la entrada principal. La capilla no es otra cosa que un panteón orlado de tumbas por cuyos sacros vitrales penetra una débil luz de topacio en los costados del crucifijo. Hay piedras pintadas de blanco y rojo por doquier, silencio y uno que otro lamento. Fernando camina hacia el cuarto de herramientas, se detiene en la entrada y dice: “Yo creo en Dios y en María Santísima”. Arriba de su cabeza una inscripción reza:

CANTA EL POETA:

Si ya llegaron a la eterna vida

los que a la sima del sepulcro ruedan,

con júbilo cantemos su partida,

¡y lloremos más bien por los que quedan!

LA BIBLIA ENSEÑA:

En un instante, en un abrir y cerrar de ojos,

al toque de la última trompeta, los muertos

despertarán. Los que están en los sepulcros

oirán la voz del Hijo de Dios; los que hayan

hecho el bien saldrán a una resurrección

de vida, los que hayan hecho el mal,

a una resurrección de condena.

Los enormes nubarrones se han dispersado y el sol comienza a calentar el entorno. Ya la familia de Evaristo Villa deambula por el cementerio. Es la señal. Fernando sabe que debe apurarse. Termina de recoger las últimas hojas secas que cayeron de los árboles. Entra en el cuarto de herramientas, toma una almádana, un cincel y un balde de plástico con un par de guantes y un delantal azul. Atraviesa el cementerio hasta llegar a la tumba 673, alrededor de la cual siguen esperando una veintena de personas. Cuatro niños se acercan y alejan intermitentes con la expectativa de lo que nunca han visto. “¡Isabela, andate de aquí!”, dice una de las señoras. Nadie llora aún. Dos hombres aguardan a un par de metros, recostados sobre dos columnas, a que inicie la exhumación. “Buenos días”, saluda Fernando. Los dolientes responden en coro: “Buenos días”. Fernando descarga el balde al lado izquierdo de la tumba que está en el primer nivel. Eso facilita el procedimiento. Varios años atrás tuvo que exhumar un cuerpo que llevaba un mes y medio enterrado en el sexto nivel. Solo tenía la ayuda del hermano del difunto porque el malacate que usaba para bajar los cofres de los niveles más altos estaba averiado. “Tenía que bajar esa caja montado en una escalera. Entonces se chorrió toda esa materia. Estaba en puro caldo y nos volvimos nada la ropa. Él no fue capaz de soportar el olor tan horrible y me lo soltó”. El peso del cofre fue mayor que la fuerza de Fernando. Entonces “me cogió ventaja y caí recostado contra una columna y el cofre me cayó en el pecho. ¡Casi me parte!”.

Fernando ha pasado tres veces la noche en el cementerio. Lo hizo “para ver qué se siente”. Se quedaba caminando y rezando. No volvió a hacerlo por temor a que los vivos entraran y lo asaltaran, como ya había ocurrido, o algo peor. Pero sí recuerda el sonido lúgubre de las ráfagas de viento de las dos de la mañana que se chocan justo en la mitad del campo santo en medio de la penumbra. “No cualquiera cuenta eso”. Pero de los espíritus no siente temor. “Muchos dicen que los jalan o los asustan, pero yo digo que son psicosis”. Tiene 47 años. Nació en Aguadas, Caldas, el lugar más propicio para el nacimiento de los hombres de verdad, pero su padre lo trajo a vivir a Rionegro cuando era apenas un niño. Su madre, María Aurora Vargas, ya tiene 77 años. No piensa cremarla. “Ella dice que no, que la entierre”. Y seguro que lo hará. “No a todo el mundo le gusta que lo cremen”. Por eso no le preocupa el dicho de que los cementerios se van a acabar, aunque ahora solo entierre máximo 15 cuerpos por mes. Fernando abandona los mitos. Desmiente que los cuerpos exploten en las tumbas, o por lo menos no los ha escuchado explotar. “Es falso que salgan al revés, aunque hay dichos de otros municipios que dicen que salen boca abajo”.

Comienza rompiendo el marco de la lápida con el cincel. No sé si es por la extrema vigilancia de los familiares o por su ética, pero lo hace con la cautela de un escultor. Van cayendo los primeros grumos de cemento. Logra separarla por completo del marco de la tumba pero queda ladeada hacia adentro, recostada a los pies del ataúd. Intenta en vano sacar la lápida sin estropearla hasta que, pasados dos minutos, uno de los hombres que lo observan desde atrás, resignado, le dice: “Rompa eso. Ya no importa”. Así que Fernando procede. Fueron necesarios tres golpes de almádana para partirla a la mitad. Pone las dos mitades a un lado. Retira del marco de la tumba los resquicios de cemento y sacude con un escobillón las telarañas del piso. Parece que está todo listo para la exhumación. Se pone de pie por un momento, pone los brazos en la cintura y observa con detenimiento la tumba recién abierta. Se pone el delantal y los guantes. Es la hora. A su espalda los dolientes enarbolan las primeras oraciones mientras se persignan. Fernando se pone de rodillas, agacha su cabeza de lado y observa el interior de la tumba. Es un ataúd de madera café. Nunca se puede prever el estado del muerto. Existen los que salen descompuestos en su totalidad, sin restos ni fetideces. Hay otros momificados, “con el pelito y la carita, como un muñequito”. Los hay también que salen “con la carne podrida y hay que cremarlos de una”. Fernando ya conoce los patrones. Los difuntos que entierran en cajas metálicas no suelen descomponerse, ni los que van envueltos en plástico porque tuvieron una muerte violenta. En fin. No hay ley general. Es uno más. Extiende sus brazos hasta el interior de la tumba. Su rostro queda pegado de lado contra la lápida del muerto superior. Sostiene los dos costados del ataúd y hala con fuerza. No se mueve. Es como si hubiera echado raíces. Lo intenta de nuevo. Esta vez se pone en cuclillas para hacer contrapeso con su cuerpo. Se acomoda con dificultad. Mete la cabeza y da el segundo impulso. Uno de sus brazos se desprende y se golpea la cabeza en el muro. Su cabello está repleto de telarañas y trozos pequeños de no sé qué. Va por la tercera. Se aferra, tira su cuerpo hacia atrás y el ataúd se mueve. El roce de la madera vieja con el piso de cemento húmedo produce un sonido de catacumba. Es el mismo sonido lúgubre con que lo despidieron por última vez, el aviso de que Evaristo Villa verá la luz de nuevo después de cuatro años. Apenas se movió un par de centímetros. Los hombres recostados en las columnas se miran como preguntándose si es necesario prestarle ayuda a Fernando, pero no lo hacen. Va por el último tirón. Acomoda sus pies. Hala de nuevo y esta vez sale sin tanto esfuerzo. Solo la parte del cabezal quedó adentro. Fernando se pone de pie y le da el último empujón al ataúd. Ya está. Con su antebrazo se seca la escarcha de sudor de su frente. Mira a su alrededor para ver si su ayudante está allí, pero no. Los hombres de las columnas entienden el mensaje. “Venga le ayudamos”. Así que toman el ataúd de las cuatro puntas, lo levantan y comienzan a caminar con él hacia el Área de Exhumación, ubicada en la mitad del cementerio, tal y como un día lo trajeron para dejarlo al azar de la muerte y sus leyes sobre la carne mortal. La fila de dolientes los sigue como en una peregrinación de duelo. Ya lo verán.

SEPULTURA MAUSOLEO

Mañana cerrarás mi sepultura.

Ciérrala bien con piedra y argamasa

y pon este epitafio: “todo pasa

y aún la obra del dolor perdura”.

Deja que el sol tras de la noche oscura

ponga en mi losa su implacable gasa

y que la luna con su luz escasa

pinte rosas de mística blancura.

Los pájaros nocturnos cuyos trinos

arrullan a los muertos, sus canciones

al aire den desde los altos pinos.

Y en la postrera de las estaciones,

término y fin de todos los caminos,

duerman a sueño suelto mis pasiones.

La tumba más antigua del Cementerio Parroquial de Rionegro es la 1286, donde está enterrado José María Botero Villegas, comandante en la Guerra de la Independencia, edecán y compañero del General Córdova desde 1876. Fernando explica que hay “restos ya vencidos” por los que nadie nunca regresó, bóvedas propias y abandonadas que no han sido abiertas porque “se sacan con orden de la iglesia y cuando está lleno el cementerio”, cosa que solo ocurría en la época de la violencia. Otras no tienen fecha porque los maleantes acostumbraban robarse las lápidas con enchapes de aluminio, e incluso las instalaciones eléctricas, para revenderlas Dios sabe dónde y para qué fines. Es un cementerio con tumbas de todos los colores, adornadas con flores de todas las clases y puestas en su mayoría en las primeros cuatro niveles de tumbas. Las hay custodiadas por centenas mosquitos, que son las ocupadas más recientemente. Todavía reposan allí 168 NNs en tumbas que tiene perdidas la iglesia porque aún no ha llegado nadie a reclamarlos. En fin. Son tres mil por lo menos que están bajo el cuidado de Fernando. Él las conoce de memoria. Conoce cada rincón de los corredores de las viejas hileras de tumbas, el silbido del viento a medianoche, el sonido de las puertas al abrirse, la hojarasca devotando por el engramado, el lamento de los dolientes y su llanto como ningún otro.

Mientras se viste el delantal, los gantes de látex y el tapabocas que estaban al interior de la habitación, Fernando dispone una bolsa de plástico negra al lado del ataúd puesto sobre un resalto de cemento del Área de Exhumación al aire libre. Alrededor silenciosamente esperan los dolientes para ver de nuevo a Evaristo Villa. El sopor de las diez de la mañana comienza evaporar el agua de las zonas engramadas en un vaho viscoso, penetrante. Entonces, una vez uniformado, Fernando se inclina y con la misma almádana comienza a reventar los goznes carcomidos por las humedades de los inviernos de los últimos años. Las astillas de madera y los clavos en arco salen despedidos por los alrededores. Fernando levanta la tapa y con ella la curiosidad de los espectadores, conocidos y extraños, que se aglomeraron en torno al suceso. El ataúd está forrado en su interior con pliegues de telas blancas y bordados de filigrana, y un almohadón de cabecera casi invisible bajo el cráneo de Evaristo Villa, quien yace vestido con una camisa blanca y un jean negro asombrosamente conservado. Una sustancia terrosa está esparcida por todo féretro en desorden. Quien haya visto una exhumación sabrá de la humedad y el polvo de antaño, de las telas de piel prendidas débilmente de los huesos y de las hilachas de cabello resueltas a no desaparecer. Lo primero que hace Fernando es retirar los amuletos con los que enterraron el muerto. Luego escarba entre las ropas manchadas en busca de los huesos más grandes; saca un fémur, luego el otro, después los huesos de los brazos. Toma los terrones del fondo de la caja y los desmenuza para que queden en sus manos los huesecitos de los dedos y otras partes de cuerpo. Retira con delicadeza el jean cuidándose de no derramar nada fuera de la caja. Con el paso de los minutos los familiares se acercan cada vez más, y fijan su mirada en el cráneo de Evaristo Villa como queriendo encontrar algún detalle que les traiga a la memoria al ser que habían enterrado cuatro años atrás, pero sus ojos daban la impresión de que ya no lo reconocían más allá de sus ropas, que era otro del que habían conocido o que no era nada ni nadie ya, y entendían que la muerte es tan cruda como la vida y que hay que seguir a pesar de todo. Fernando intenta retirar la camisa blanca y se da cuenta que el tronco conserva cierto estado de momificación, por lo que anuncia que los restos deben ser cremados. Así que toma el negro amasijo de piel y lo mete rápidamente a la bolsa de basura. “Bendito sea el Señor”, dice una voz de mujer. “Estaba conservadito”, agrega. Entonces Fernando estira sus brazos hacia el cráneo y lo levanta con una parsimonia de sacerdote como una porcelana, girándolo con las manos para que las cuencas otrora llenas miren de frente a los familiares y que ellos comiencen a llorar y a entender que es verdad que Evaristo Villa se había ido. Fernando se asegura que nada del vejo difunto quede en la caja, ni el rosario con el que lo sepultaron, ni las cartas de despedida puestas al interior por los dolientes minutos antes de ser enterrado, si es que quedaba alguna en buen estado, ni un solo hueso, por diminuto que fuera, y por eso barre el fondo con sus dedos recogiendo todas las miserias en un solo rincón y volviendo a desmenuzarlas como arroz para asegurarse de que todo lo que había quedado de Evaristo Villa estuviera ya en las bolsas. Se pone de pie y de inmediato se inclina para amarrar la bolsa que pondrá luego dentro de otra del mismo tamaño para impedir que se rompa. La carga en sus brazos y comienza a caminar hacia la entrada del cementerio, directo hacia el horno crematorio, y detrás de Fernando y Evaristo una procesión en silencio camina abrazada y mirando hacia el piso.

NOTA: Algunos datos como el nombre del difunto y el número de la tumba fueron modificados por respeto a los dolientes.